ヒマつぶし情報

2019.07.10

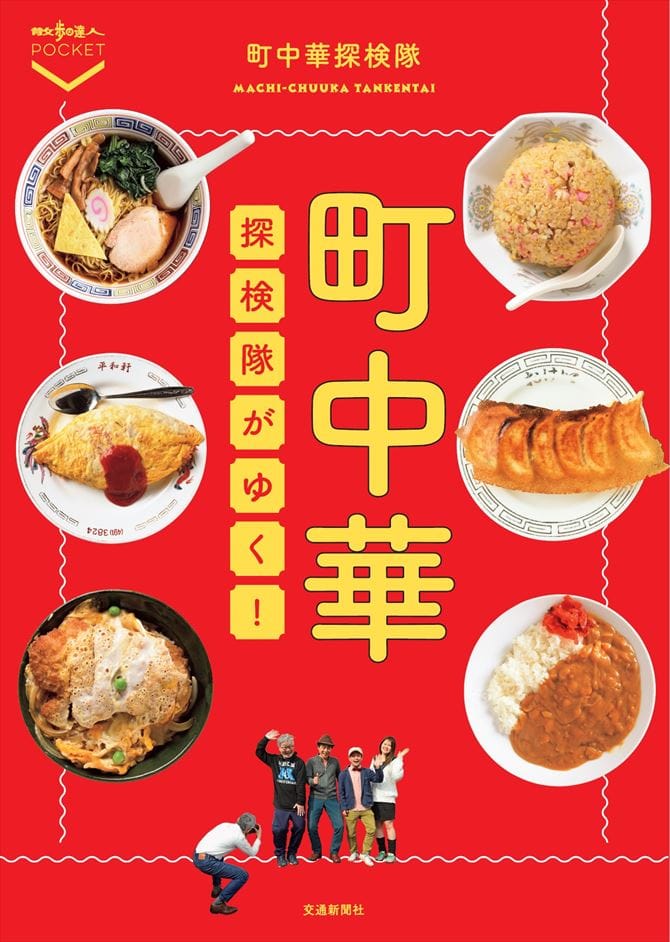

「町中華探検隊」の人に聞きました!ヴィレヴァン的町中華のススメ

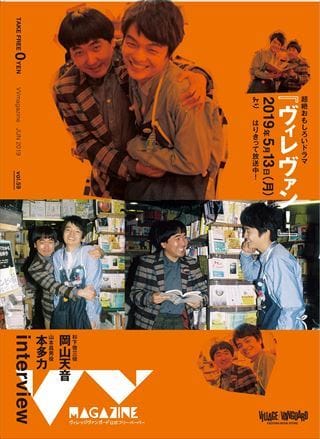

このインタビューは2019年5月25日発行VVマガジンvol59に掲載された記事の転載です。

最近バラエティ番組や夕方のニュースでよく名前を聞くようになった「町中華」。

でも、町中華ってそもそも何? どうやって楽しめばいいの? などなど、つかめそうでつかめないその実態。

そこで、『町中華探検隊がゆく!』という本の著者の一人、かつヴィレヴァン好きの増山かおり隊員に、サブカル視点も交えつつ町中華の魅力を語ってもらいました!

──増山さんは「町中華探検隊」のメンバーということですが、どんな活動をしているんですか? おいしい店を発掘したり?

「約80人いる隊員それぞれ視点が違うんですが、グルメ視点で料理がおいしい店を探すより、『昭和を探しに行っている』というほうが近いかもしれません。

ヴィレヴァン好きの方の中には、喫茶店や廃墟めぐりが好きな方も多いと思うんですが、町中華探検もそれと似たところがありまして

今残っている町中華の多くは昭和の時代にできたものなんですが、単に建物が古いんじゃなくて、今は使われないような

手の込んだ床やタイルの装飾とか、職人さん手書きの味がある看板があるのも魅力なんです。そういうお宝をうっとり眺めています」

──ところで、「町中華」ってそもそも何なんですか? 普通の中華料理屋と何が違うんでしょう?

「中国の方が来日してやっている飲み放題もあるようなお店とか、本格的なコース料

理を出すような"ガチ中華"と違って、毎日行けるような大衆的な中華料理店のことを『町中華』と呼んでいます。

でも大衆的と言いつつ、意外と町中華店主のオヤジ達は戦後に中華やフレンチ、和食の超名店で修行していたりして、びっくりするほどウマい店に当たることもあるんですよ」

──えっ、中華なのに、フレンチの店で修行を?

「そういうケースは全然珍しくないんです。一見なんてことのない小さなお店やボロボロのお店の店主が、フレンチの『東京會舘』とか中華の老舗『揚子江菜館』みたいな名店で働いていた経歴があったり。

それもあって、メニューに洋食や和食が入っていたりもします。

昭和の頃の町中華は、今でいうファミレスみたいな存在だったそうなんです」

カレーライス、カツ丼、オムライスの3つを三種の神器と呼んでいます。

──たまにカツ丼を出している町中華もありますが、そういうワケだったんですね?。

「そういう非中華メニューの中でよく見かけるカレーライス、カツ丼、オムライスの3つを、町中華の"三種の神器"と呼んでいます。自分はオムライス専門でいくぞ、みたいなカンジで専門を決めておくと、店ごとにビックリするほど味や見た目が違うのがわかって楽しいですよ」

──ちなみに、増山さんが最近特に気になっているテーマはありますか?

「店の前に置かれている電光掲示板タイプの看板です。

『餃子』って文字がビカビカ光ったりするヤツですね。

文字が動く速度とか色とか、何秒後に餃子の字が現れるのかとか、店主がどの程度指定できるんだろうとずっと気になっていて……」

──ほかに、町中華ビギナーにおすすめの楽しみ方があったら、教えてください。

「ランチタイムの終わる1時間くらい前に行くことです。

そのくらいの時間だと、常連さんがどんなふうに過ごしているかがわかるし、食べ終わる頃にはお客さんがまばらになるので、店主に話しかけてお店の歴史を聞けたりすることもあって、オールマイティな時間なんです。

その時間帯になると奥から店のおばあちゃんが出てきて、客席の隅でまかないのラーメンをすすっている姿を見られることもあったりして、心がなごみます。あと、昼間からビールを飲む場所としても最高!」

──最後に、町中華に行ったことのない人へメッセージをお願いします!

「実は、こんなに楽しい町中華なのですが、数がどんどん減ってきているんです……。

店主の多くが高齢化していて跡継ぎもいなかったりして『東京オリンピックまではなんとか頑張る』という話をあちこちで耳にします。

私たちは"2020年問題"と呼んでいるんですが、来年をめどに店をたたむところがかなり出てくると思うんですよ。

だから、今年じゅうに行っておかないと二度といけない店がかなりあるはずなんです。

ぜひみなさんも"一億総探検隊"の一人という気持ちで、町中華めぐりを楽しんでいただけたらと思います。

たとえ店がなくなっても、ブログなどの記録や、心のアルバムにその姿をとどめていただけたら」

本記事はVVmagazine vol.59に掲載されたものの転載です。